¿Cómo debemos entender el concepto de desarrollar Inteligencia Artificial para el bien común? Esta es una pregunta clave, que según la filósofa Diana Acosta Navas, abre dos dimensiones centrales: una filosófica y otra política.

Desde la perspectiva filosófica, Acosta Navas afirma: “Por ser común, ese calificativo implica que debe beneficiarnos a todos, y no solo a un grupo limitado de personas. La cuestión entonces es cómo llegar a una definición de lo que entendemos por bien común, para poder diseñar y desarrollar inteligencia artificial que realmente responda a ese propósito”.

Uno de los enfoques más influyentes ha sido el utilitarista, que busca maximizar el bienestar del mayor número posible de personas. Esta perspectiva se vincula con el movimiento del altruismo efectivo, el cual sostiene que cada individuo cuenta por igual, sin que nadie valga más que otro (MacAskill, 2017), y que además debemos extender esa consideración a las generaciones futuras. Desde esta lógica, la prevención de riesgos catastróficos a largo plazo (como los que podrían derivarse de sistemas de IA mal alineados) resulta fundamental, y en este marco cobran especial relevancia iniciativas como Open Philanthropy.

No obstante, este enfoque presenta limitaciones: al priorizar el beneficio de las mayorías, corre el riesgo de dejar de lado a las minorías. Además, la búsqueda de maximizar un valor específico implica necesariamente enfrentar conflictos entre distintos valores y asumir concesiones complejas entre ellos.

Otro enfoque alterno, inspirado en Amartya Sen y Martha Nussbaum, es el de Inteligencia Artificial enfocada en capacidades. Esto es, IA en función de las libertades sustantivas que cada persona debe tener para poder vivir y participar en sociedad de acuerdo con sus propias elecciones. Esta mirada no se limita a la maximización de utilidad social, sino que pone el acento en cómo la IA afecta las oportunidades de los más vulnerables. El bien común se entiende, entonces, como algo que incluye a todos y no como un beneficio para una mayoría a costa de minorías invisibilizadas. Aún así, desde la perspectiva filosófica la definición de bien común sigue siendo abierta.

Desde la perspectiva política, la cuestión es distinta. Ya no se trata de definir qué es el bien común, sino de preguntarnos quién lo define. Aquí el centro del debate es el poder: quién toma las decisiones sobre el desarrollo de la inteligencia artificial, qué valores quedan incorporados en los sistemas y cómo se distribuyen sus impactos en la sociedad.

Un ejemplo útil para entender esta dimensión es el paralelismo entre la Filantropía de Élite y la Industria de la Inteligencia Artificial. La Filantropía de Élite se mueve por los valores de sus donantes, tiene un impacto de gran escala en asuntos de interés público y opera con escasa rendición de cuentas. La crítica a esta no es que las personas usen sus recursos para promover sus valores, sino que al hacerlo a gran escala terminan influyendo de manera desproporcionada en la vida colectiva.

Los modelos fundacionales de Inteligencia Artificial funcionan de manera muy similar. También incorporan los valores de quienes los desarrollan, generan impactos sociales de gran alcance y lo hacen sin suficiente transparencia. Estos valores pueden codificarse de manera explícita, cuando los desarrolladores introducen criterios de justicia, privacidad o autonomía en el diseño, o de manera implícita, a través de sesgos no reconocidos y supuestos sobre quiénes serán los usuarios y cuáles son sus necesidades. Pensemos, por ejemplo, en cómo en sus inicios los grandes modelos de lenguaje se entrenaban principalmente en inglés, lo que limita su sensibilidad a otros contextos lingüísticos y culturales.

El problema se agrava porque el entrenamiento de estos modelos requiere recursos inmensos, disponibles solo para unas pocas organizaciones. Eso concentra aún más el poder y produce un efecto acumulativo: los mismos actores que dominan el desarrollo tecnológico también influyen en la discusión normativa y ética sobre la inteligencia artificial, como ocurre con grandes organizaciones filantrópicas que guían la agenda global.

Frente a esta concentración de poder, se han propuesto mecanismos para democratizar la IA a través de la regulación, la apertura de código y datos, y nuevas formas de gobernanza participativa. Aquí aparece la idea de la alineación deliberativa, que busca superar los límites del diseño participativo tradicional mediante plataformas en las que miles de personas pueden expresar sus puntos de vista, aportar experiencias y votar sobre las propuestas de otros.

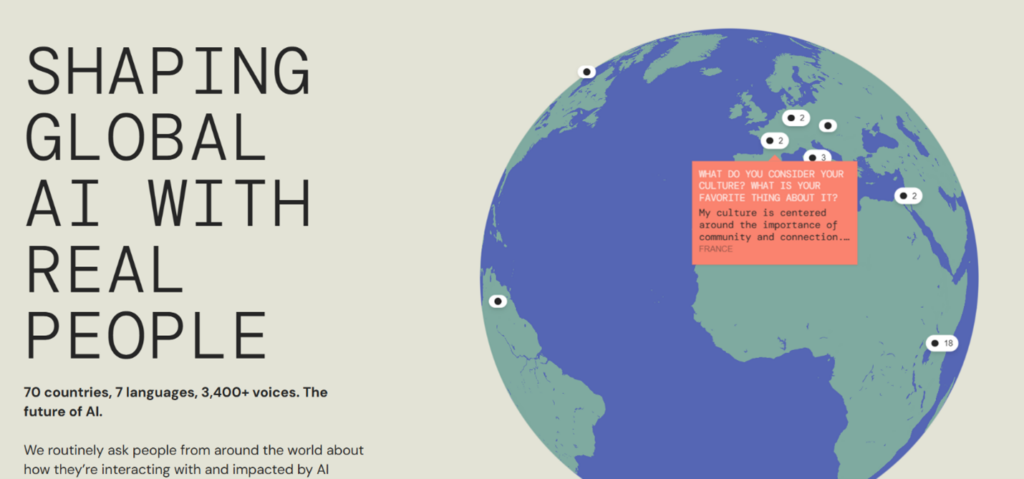

Un caso interesante es Global Dialogues on AI, que consulta a ciudadanos en más de 70 países y en distintos idiomas. Por ejemplo, una de las preguntas planteadas fue: What kinds of cultural things would you be most worried about losing in a future with advanced AI? Una de las respuestas más comunes fue: Family closeness, native languages, and the solidarity between people that comes from shared cultural experiences and traditions passed down through generations.

El objetivo es que las respuestas a estas preguntas se incorporen en el diseño de la IA. Este tipo de iniciativas presenta una fortaleza evidente: generan una gran riqueza de información, ofreciendo a los desarrolladores un panorama amplio de las preocupaciones y expectativas de las comunidades. Sin embargo, también tienen una debilidad clara: los resultados no son vinculantes ni contemplan mecanismos de rendición de cuentas. En otras palabras, contribuyen a resolver el problema de la información, pero no el del poder. La alineación deliberativa, por tanto, constituye un avance en la dirección correcta, aunque todavía resulta insuficiente.

De aquí surgen varias conclusiones. En el plano filosófico, es crucial interrogar las concepciones del bien común que guían el desarrollo de estas tecnologías y considerar alternativas que pongan en el centro a las personas más vulnerables. En el plano político, es necesario examinar críticamente cómo los sistemas de inteligencia artificial están redistribuyendo o concentrando el poder en la sociedad. Y en el plano institucional, las tecnologías deliberativas abren posibilidades para una participación más democrática, pero todavía son insuficientes.

El reto es grande: necesitamos avanzar hacia mecanismos que no solo informen, sino que también distribuyan el poder de manera más justa. La pregunta de fondo sigue siendo cómo aseguramos que la inteligencia artificial, en lugar de reforzar dinámicas de concentración, se convierta en una herramienta que realmente contribuya al bien común.

Obtén información sobre Ciencia de datos, Inteligencia Artificial, Machine Learning y más.

En los artículos de Blog, podrás conocer las últimas noticias, publicaciones, estudios y artículos de interés de la actualidad.